兩江潮涌處 巴渝文韻濃 ——看重慶文化創新如何點亮山城

2025-07-08 10:46:21 來源: 光明日報

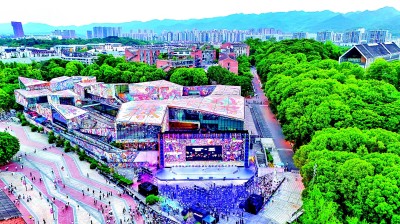

四川美術學院“開放的六月”2025本科生畢業展開幕式在重慶大學城熙街舉行。雷鍵攝/光明圖片

重慶歌舞團創排的舞劇《杜甫》劇照。 郭童川攝/光明圖片

【深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神·中國式現代化·深化文化體制機制改革】

夜幕降臨,數千架無人機從重慶南岸區彈子石廣場騰空而起,升騰至長嘉匯附近的兩江上空,簇擁著、匯聚著,點亮了江面。隨著機群編隊變換,江面時而涌現滔天的“巨浪”,又忽而幻化成跳躍的“江豚”,隨后如戲法般變換為不同樓群組成的“海市蜃樓”。

“太壯觀了”“難得一見”……江岸邊數萬名市民游客齊齊贊嘆不虛此行。

不僅江面上,在劇院里,“渝字號”精品舞劇《杜甫》和渝派舞劇《天下大足》精彩紛呈,也贏得觀眾連連喝彩;社區內,15分鐘文化生活圈“圈住”周邊文化資源,讓市民走出家門即享“文化大餐”。

黨的二十屆三中全會提出“優化文化服務和文化產品供給機制”。近年來,重慶深入推動公共文化供給服務改革,配套完善文化事業管理服務體系,健全文藝精品創作生產體系,為市民提供更多的文化支持和精神動力,讓城市處處釋放魅力、充滿活力。

按需配置:出門即享“文化大餐”

“媽媽,今天我要把童話書看完再回家!”6月29日傍晚,重慶高新區大學城中央公園,王蘭帶著9歲的女兒走進24小時智慧書房時,這里已有十多人在靜心閱讀。王蘭和女兒放輕腳步,各自選取了想看的書,走到靠窗座位坐下。

“掃碼就進。這兒安靜敞亮,既可以看書,也能欣賞公園景色,很舒心,我們都養成了來這里閱讀的習慣。”王蘭說,如今,她們成了這里的“常客”。

為了方便,重慶高新區創新制作發布“閱讀地圖”,公布多個智慧書房的地址和電話,讓市民能就近找到。

“我們不僅有線下智慧書房,還有‘高新書屋’線上平臺,實現居民足不出戶看書、聽書。”重慶高新區公共服務局局長周文楊說,高新區完善閱讀基礎設施、豐富文化服務、探索多樣化閱讀形式,打破傳統圖書館時間和空間界限,最大限度滿足市民的精神文化需求。

“今年1月以來,重慶全力推進‘15分鐘品質文化生活圈’打造,持續培育新型公共文化空間,讓居民在步行15分鐘生活半徑內,即可享受高品質文化服務。”重慶市文化旅游委公共服務處負責人張富偉表示,堅持“按需配置”,全市逐步完成以“圈”為單位的人口結構、設施現狀摸底及群眾文化需求調查近6萬份,并在中心城區落地首批33個“15分鐘品質文化生活圈”試點。

中午時分,記者來到渝中區中山四路85號,百年歷史建筑古樸雅致的氣息撲面而來。走近室內展陳,非遺大漆、夏布、陶器等手工藝品讓人目不暇接。

“這些都是深受居民喜愛的項目。”渝中區上清寺街道辦事處副主任文黎介紹,將閱讀、休憩、文創產品銷售等多種業態融入85號創意公館這個新型城市文創空間,“公益+商業”的運營模式為居民帶去不少新穎的文化體驗。

“只算每月舉辦的非遺集市,就開展了80多場,大家來學習、體驗非遺的熱情非常高。”文黎說,每逢節慶,公館還結合節日民俗、巴渝文化,策劃迎合不同受眾的活動,讓大家在百年公館中體驗雅致的文化生活。

不僅覆蓋社區居民,在緊鄰渝中區虎頭巖公園的重慶數字經濟產業園內,一個面向都市白領以及游客群體的“卜道·復合業態空間”正緊鑼密鼓打造。

“周圍企業聚集、居民鄰近,又緊靠深受游客青睞的半山崖線步道,我們就以‘社區合伙人’的身份引入經營主體,把產業園食堂提檔升級為能夠開展閱讀沙龍、路演講座、休閑娛樂等活動的復合型陣地,創新策劃了多類‘文化大餐’,貼心為三類人群提供生活便利及文化服務。”渝中區石油路街道民生服務板塊辦公室主任王斌說。

隨著全市“15分鐘品質文化生活圈”逐步鋪開,各有特色的新型公共文化空間百花齊放。當前,重慶每萬人擁有公共文化設施面積超過867平方米,上百個文化品牌正為市民送去更多優質文化服務,不斷激發出城市的生機和活力。

深化改革:文藝精品層出不窮

居民身邊小而美的文化活動豐富多彩,舞臺之上專而精的文藝節目層出不窮。

一場遠在外地的演出剛謝幕,重慶歌舞團總經理茍曉燕就趕忙打開社交媒體App,瀏覽剛走出劇院的觀眾最新鮮的觀后感。

“與觀眾同行,保持與他們的交流已成為一種創作習慣。”茍曉燕說,隨著舞劇《杜甫》九年來在全國上演超過200場,她不知從網上瀏覽過多少觀眾的帖文。得到贊美肯定,她由衷高興;網友提出批評建議,她虛心接受,“在這個過程中關注觀眾的思想動態,更有利于讓作品與觀眾尤其是年輕群體產生共鳴”。

近20年來,重慶歌舞團歷經三輪文藝院團改革,成為一家向市場要效益的文化企業。“歌舞團要生存下去,抓改革、闖市場,創精品是重要抓手。”茍曉燕表示,為克服演出市場化不足等問題,重慶歌舞團在以創作為核心、編排優秀劇目的同時,建立與劇目生產表演相適應的內部機制,培養臺前的表演人才及幕后營銷、管理等團隊,不斷適應市場變化。

一邊挖掘在地優秀傳統文化,一邊創新演出形式與內容,重慶歌舞團推出的舞劇《杜甫》《絕對考驗》不僅受到中國舞蹈“荷花獎”的專業肯定,也成為經受市場長久考驗的爆款。

“我們還聯合北京舞蹈學院,以重慶的魔幻城市景觀為基底創作超現實舞劇,并計劃今年年底與觀眾見面。”茍曉燕說,創排注重吸引年輕觀眾,增強與年輕觀眾的互動,這也是重慶歌舞團推陳出新并吸引更多觀眾群體的嘗試,“多條腿走路才能行穩致遠”。

近年來,重慶健全創新重大文藝精品項目選題策劃機制、征集評定機制、扶持激勵機制、全周期服務管理機制等4項機制,以“重大文藝精品項目”為品牌牽引,以“重大文藝精品項目資助和獎勵辦法”為政策牽引,全力打造“立得住、傳得開、留得下”的文藝精品。

與此同時,《杜甫》等劇目不斷重新編排、歷久彌新,一批立足本土文化資源創作的舞劇《天下大足》、歌劇《塵埃落定》、芭蕾舞劇《歸來紅菱艷》、話劇《誰在敲門》等優秀作品也接續登上舞臺,與觀眾見面。

“重慶充分借助國有大團和文化央企的創作、資源、品牌、平臺、機制、政策優勢,探索文藝創作央地合作新模式,成功打造舞劇《天下大足》,讓這部‘大劇’走向全國,并努力走向世界。”重慶市委宣傳部文藝處處長劉亮表示,這部作品從創制到巡演,激活各方文化要素資源,對地方優秀文化資源出圈出彩有一定借鑒意義。

政策引領:新賽道、新業態不斷涌現

“真是賽博朋克!下次來重慶還有嗎?”在觀看完6月17日晚的無人機燈光秀后,評論區里,外地網友焦急地詢問。

“自4月起,重慶已將‘魅力重慶’無人機燈光秀常態化。現在每周末,5000架無人機表演都將準時上演。”重慶市委宣傳部相關負責同志介紹,作為全國首個常態化開展的大型城市無人機燈光秀項目,“魅力重慶”已成為吸引游客到渝參觀、促進夜間消費的城市IP。

當前,重慶積極出臺各項政策鼓勵IP孵化和應用,支持以多形式的文化創作豐富文化供給。

以“世界龍鄉”為城市IP的云陽縣,通過拓展影視、書籍等衍生產業和渠道,推動以恐龍為主的稀缺性資源出彩出圈,陸續推出科幻小說、恐龍元素動畫片等系列產品,不斷加快恐龍IP的裂變延展,吸引的游客也越來越多。

前不久,重慶新華出版集團根據暢銷小說改編的短劇《捕心師》殺青,成為集團構建全版權運營轉型的一次大膽探索。“按照市委改革要求,集團突破單一的圖書傳統產業鏈,打造IP產業鏈、數字產業鏈,建設一體化數智出版平臺,以‘安全閱讀云’內容中臺和應用中臺為支撐,打造新型閱讀場景,為老百姓提供更優質的文化消費服務。”重慶新華出版集團黨委書記、董事長李斌表示。

“通過體制機制創新,我們還以‘揭榜掛帥’等方式激勵和培育新賽道、新業態。”李斌說,發揮出版鏈主企業優勢,集團正構建文化創新創意產業生態,形成以“內容創作”為核心、“數智融跨”為驅動、“版權運營”為橋梁、“營銷傳媒”為拓展的四位一體新型智慧出版傳播體系。

在創新驅動下,不僅數智出版,一款來自大渡口區的盲盒,也從品目繁多的同類產品中脫穎而出。“早在我念大學期間,Timmy這個IP形象就融入了各種作品中。”畢業于四川美術學院的惠唯說,隨著這個IP形象被大家所熟知,最終在2023年催生出了盲盒產品,上線三個月的銷售額就達到500萬元。

這樣的市場反響讓惠唯始料未及。前不久,第三代盲盒上線3小時內,首批1000個盲盒就已售罄,市場依然火爆。“如今,一些區縣希望在Timmy的產品中融入本地文化表達,來助力當地文旅發展。”惠唯信心滿滿地說,雖然IP孵化需要時間積淀,但在未來,隨著更多優質IP在本地涌現,將進一步激發城市活力,為人們帶來更多驚喜。

(記者 張國圣 李 宏 黃漢鑫)

責任編輯:張炬

發言請遵守新聞跟帖服務協議

發言請遵守新聞跟帖服務協議